Звездный мир: Туманность Андромеды

Звездный мир: Туманность Андромеды Звездный мир: Туманность Андромеды

Звездный мир: Туманность Андромеды

Мифология

Открытие и исследования

Каталоги Мессье и Дрейера

Эдвин Хаббл

Цефеиды и определение расстояний

Вращение

Массы галактик

Местная система

М31 подробно

Ядро М31

Гипотеза 1: Космический каннибализм

Гипотеза 2: Пылевая завеса

Спутники М31

Приложение 1

Приложение 2

Примечания

Литература

Источники иллюстраций

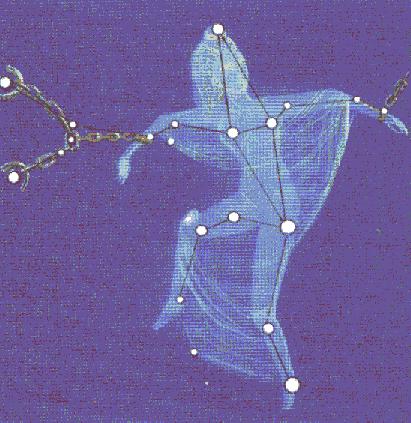

Мифология

МифологияВ древней стране

Эфиопии был правитель Цефей, царицу-жену

его звали Кассиопея, и была у них дочь –

красавица Андромеда. Однажды Кассиопея

похвасталась морскому

богу Посейдону, что Андромеда красивее его

дочерей – нимф. Тот страшно разгневался и

наслал на страну Кита-чудовище, который

должен был опустошить ее. Жители Эфиопии

узнали от оракула, что единтсвенный способ

уберечь страну от страшного чудовища – это

принести Андромеду в жертву Киту. Они

решили так и сделать, и Андромеда была

прикована к скале на берегу моря.

А герой Персей, сын Зевса и Данаи, тем

временем совершил один из главных своих

подвигов – он убил горгону Медузу. Любой,

кто имел несчастье

увидеть Медузу в лицо, превращался в камень.

Но Персей использовал щит как зеркало, что и

убило саму Медузу. Из крови ее родился

крылатый конь Пегас, на котором Персей

полетел к той самой скале и спас Андромеду

– он показал Киту голову горгоны, отчего

тот окаменел.

Таким красивым древнегреческим мифом

овеяно созвездие Андромеды, которое можно

найти на северном ночном небе с июля по

январь. Есть в этом созвездии одноименная

галактика – Галактика Андромеды, которую

чаще называют Туманностью Андромеды (примеч.

*1*).

Арабская и европейская науки в средневековье развивались не очень взаимосвязано, и арабские астрономы во многих открытиях опередили европейцев на несколько столетий. Этому было несколько причин, одна из них – то, что в основном европейские астрономы были “по рукам и ногам” связаны учением Клавдия Птолемея, написавшего во II веке великий Альмагест. Во многом Птолемей ошибался, например считал Землю невращающейся и находящейся в центре Вселенной.

Так или иначе, туманность Андромеды была известна на Востоке уже в X веке – задолго до изобретения каких-либо оптических приборов. Персидский астроном Аль-Суфи упоминает о ней в 964 году в Каталоге неподвижных звезд. Более того, известно, что о туманности знали уже к 905 году.

В 1608 году в Голландии был изобретен телескоп, а в 1609 году итальянец Галилео Галилей начал наблюдения с его помощью. Он был первым астрономом в Европе, начавшим наблюдать в телескоп; однако не он открыл для Европы туманность Андромеды. Сделал это Симон Марий в 1612 году. И опять же не знавший и об этом открытии Жан Батист Годерн переоткрывает объект около 1654 года. Туманностью заинтересовались многие наблюдатели, и она стала одним из самых популярных объектов для наблюдения. Однако что она из себя представляет, пока известно не было.

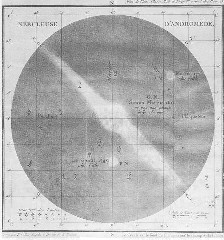

Каталоги Мессье и

Дрейера

Каталоги Мессье и

ДрейераК тому времени было множество “ловцов комет” – это энтузиасты, которые обозревают небо в поисках туманных пятен, чтобы обнаружить их движение и таким образом распознать их как кометы. Но поскольку на небе много неподвижных туманных объектов, которые можно сперва принять за комету и затем тратить время на бесполезные наблюдения за ними, нужен был каталог таких “ложных комет” с их небесными координатами, чтобы, когда ловец натыкался на такой объект, он сразу переходил к дальнейшим поискам. Такой каталог туманных объектов впервые был составлен французским наблюдателем Шарлем Мессье (который сам также вел поиски комет) в 1784 году. Его каталог состоял из 103 объектов (в дальнейшем он дополнил его еще семью объектами). Под номером 31 в каталоге значилась туманность Андромеды, и под обозначением М31 ее знают до сих пор. Вот зарисовка М31 самого Мессье. Рядом видны М32 и М110, так что Мессье является их первооткрывателем, поскольку никто до него не упоминал об этих галактиках-карликах.

С развитием телескопостроения наблюдатели стали находить множество новых туманных объектов, и в 1888 году Иоганном Дрейером был составлен Новый Общий Каталог (New General Catalogue, NGC), в котором было перечислено 7,840 объектов; далее вышло дополнение к NGC – каталог IC (Index Catalogue) с 5,386 объектами. Туманность Андромеды получила еще одно обозначение – NGC 224, употребляемое не реже, чем М31.

Эдвин Хаббл

Эдвин ХабблВ XIX веке появилась и быстро развилась

фотография, и уже в начале ХХ века в М31 были

найдены звезды, то есть, следуя

терминологии, туманность была разрешена на

звезды. Стало ясно, что М31 – звездная

система, а не газовая или пылевая

туманность, как думали раньше.

Один из величайших ученых ХХ века Эдвин

Хаббл занимался исследованием "спиральных

туманностей" и уделял много внимания М31.

На снимке М31 от 4 октября 1923 года он

обнаружил три новые звезды (*2*).

Он сравнил снимок с более ранними,

сделанными за несколько лет до этого, а

также получил новые фото. Вскоре он выяснил,

что одна из обнаруженных новых на самом

деле является цефеидой. Вот та самая

фотография, на которой Хаббл буквами N

отметил три найденные им новые. Одно из N,

обозначавшее новую, которая оказалась

цефеидой, зачеркнуто и рядом написано

"VAR!" (variable, то есть переменная).

Цефеиды и

определение расстояний

Цефеиды и

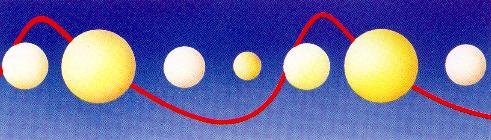

определение расстоянийВ 1784 году английский астроном-любитель Джон Гудрик, наблюдая за звездой δ (Дельта) Цефея, обнаружил, что эта звезда с периодом 5 суток 9 часов меняет яркость, причем этот период соблюдается с высокой точностью. Вскоре было найдено много звезд с похожими свойствами – они тоже меняли светимость с периодом в несколько суток. Так был открыт новый класс переменных звезд, который получил название по созвездию, в котором впервые была найдена такая звезда – цефеиды.

Исследуя цефеиды

в Малом Магеллановом Облаке (одной из

ближайших к нам галактик), Генриетта Ливитт

обнаружила в 1912 году

закономерность: чем больше период

колебаний светимости цефеиды, тем она ярче (т.е.

тем больше среднее значение ее яркости).

Существует эффективный способ определения

расстояния до цефеид, и я подробно расскажу

о нем. Но сначала – два определения:

абсолютная и видимая звездные величины.

Исследуя цефеиды

в Малом Магеллановом Облаке (одной из

ближайших к нам галактик), Генриетта Ливитт

обнаружила в 1912 году

закономерность: чем больше период

колебаний светимости цефеиды, тем она ярче (т.е.

тем больше среднее значение ее яркости).

Существует эффективный способ определения

расстояния до цефеид, и я подробно расскажу

о нем. Но сначала – два определения:

абсолютная и видимая звездные величины.

Зависимость видимой звездной величины δ Цефея от времени (выражено в сутках). Предыдущий рисунок в грубом приближении показывает, как изменяется радиус этой звезды.

Звезды имеют

разницу в 5 звездных величин, если одна из

них в 100 раз ярче другой. Тогда разница в

одну звездную величину соответствует

разнице в яркости в ![]() 2.512

раза. Видимая величина обозначается через m.

За начало отсчета принята Вега (α Лиры) –

ее видимая звездная величина принята за 0.

Например, Бетельгейзе (α Ориона) имеет

звездную величину 0.7, то есть она тусклее

Веги в 2.5120.7 = 1.9

раза; видимая звездная величина Сириуса

равна –1.5, значит, он в 2.512-1.5

раз тусклее, или в 2.5121.5

раз (что равно 4) ярче Веги. Вообще, разница в

видимой яркости двух звезд равна 2.512Δm,

где Δm

– разница их видимых звездных величин.

Видно, что чем ярче звезда, тем меньше

значение m.

Сириус ярче Веги, и его m меньше,

чем у Веги.

2.512

раза. Видимая величина обозначается через m.

За начало отсчета принята Вега (α Лиры) –

ее видимая звездная величина принята за 0.

Например, Бетельгейзе (α Ориона) имеет

звездную величину 0.7, то есть она тусклее

Веги в 2.5120.7 = 1.9

раза; видимая звездная величина Сириуса

равна –1.5, значит, он в 2.512-1.5

раз тусклее, или в 2.5121.5

раз (что равно 4) ярче Веги. Вообще, разница в

видимой яркости двух звезд равна 2.512Δm,

где Δm

– разница их видимых звездных величин.

Видно, что чем ярче звезда, тем меньше

значение m.

Сириус ярче Веги, и его m меньше,

чем у Веги.

Абсолютная звездная величина M показывает, какой была бы видимая величина звезды, если бы та находилась на расстоянии 10 парсек (1 пс = 3.26 светового года). Очевидно, что в отличие от видимой звездной величины абсолютная отражает реальное соотношение яркостей звезд, так как "мысленно" переносит их на одинаковое расстояние. К примету, видимая звездная величина Солнца –26.8, а абсолютная +4.7. (Поэтому, кстати, нередко слышишь: Солнце – звезда 4-й величины.)

Теперь о способе определения расстояний до цефеид. Основан он на открытой Ливитт зависимости: измерив период колебаний блеска, можно узнать светимость звезды, а из нее – абсолютную звездную величину. А видимая звездная величина определяется из непосредственных измерений.

Пусть далекая

звезда имеет видимую

величину m и

абсолютную M.

Разница их m - M,

значит, звезда в 2.512m-M

раз тусклее, чем была бы на расстоянии 10 пс.

Значит, она в ![]() раз

дальше, чем 10 пс. Почему мы берем разницу

расстояний равной корню квадратному из

разницы яркостей? Известно, что

освещенность меняется обратно

пропорционально квадрату расстояния, т. е.

если лампочку удалить в 3 раза, то

освещенность уменьшится в 9 раз. Переходя на

язык формул: I ~

раз

дальше, чем 10 пс. Почему мы берем разницу

расстояний равной корню квадратному из

разницы яркостей? Известно, что

освещенность меняется обратно

пропорционально квадрату расстояния, т. е.

если лампочку удалить в 3 раза, то

освещенность уменьшится в 9 раз. Переходя на

язык формул: I ~ ![]() ,

, следовательно d ~

,

, следовательно d ~ ![]() (I

– поток света, d –

расстояние). Учитывая, что 10 пс

= 32.6 светового года, составим пропорцию:

(I

– поток света, d –

расстояние). Учитывая, что 10 пс

= 32.6 светового года, составим пропорцию: ![]() .

Таким образом, расстояние до звезды равно: d

= 32.6*

.

Таким образом, расстояние до звезды равно: d

= 32.6*![]() световых лет. Наконец, вспоминая, что 2.512 –

это изначально

световых лет. Наконец, вспоминая, что 2.512 –

это изначально ![]() ,

а корень квадратный – это степень 1/2,

выводим окончательную формулу для

расстояния:

,

а корень квадратный – это степень 1/2,

выводим окончательную формулу для

расстояния:

![]() световых

лет.

световых

лет.

Обращаю внимание на то, что этот способ может быть применен не только к цефеидам, но и другим звездам, галактикам, туманностям,– лишь бы было известно М. Просто для цефеид находить М проще всего.

Измерив этим способом расстояние до цефеиды в М31, а, значит, и до самой М31, Хаббл получил значение 1.5 млн св. лет. А так как в то время диаметр Галактики (*3*) был уже довольно точно известен – 100 тыс. св. лет, то вопрос о том, принадлежит ли М31 нашей Галактике или нет, разрешился: М31 (как и другие "спиральные туманности") – внегалактический объект. Хаббл сильно ошибся – реальное расстояние до М31 равно 2.5 млн св. лет – из-за того, что тогда еще не было известно о двух типах цефеид. Однако полтора или два с половиной миллиона световых лет, это все равно гораздо больше диаметра Галактики.

Еще пара слов о цефеидах. Сейчас считается, что цефеида – нестабильное состояние звезды, она находится в этой стадии сравнительно недолго. На это предположение астрономов навела Полярная звезда. До недавнего времени она была полноценной цефеидой; но в последние несколько лет колебания ее блеска практически затухли.

После того, как определили примерное расстояние до Андромеды, стали искать ответы на многие другие вопросы. Например, не было известно, как определять массы и направление вращения галактик. Хотели узнать, вращаются ли спиральные галактики концами спиралей вперед (как бы раскручиваясь) или назад (закручиваясь).

Вообще лучевую скорость (т.е. скорость движения по лучу зрения) звезд и других объектов определяют с помощью эффекта Допплера. Он основан на том, что если звезда удаляется от нас, то длина волны света от нее увеличивается, от этого спектральные линии (слишком долго объяснять, что это) в спектре звезды смещаются в сторону красного конца. Чем быстрее удаляется звезда, тем сильнее смещение линий, то есть по смещению можно определить лучевую скорость. Эффект Допплера имеет неоценимое значение для астрономии. С его помощью хтели определить, как вращаются галактики: для этого надо было измерить, какая сторона галактики удаляется от нас, а какая приближается; а видя спирали этой галактики, можно было бы сделать вывод о характере вращения спиральных галактик. (Не надо здесь путать лучевую скорость отдельных частей галактики с лучевой скоростью всей галактики, показывающей, приближается или удаляется от нас галактика. К примеру, лучевая скорость галактики М31 равна -266 км/с – то есть она приближается к нам со скоростью 266 км/с.) Но одного только эффекта Допплера недостаточно. Например, галактика на этой фотографии. Даже определив, какая ее строна удаляется, а какая приближается, не узнаешь, как она вращается. Ведь мы не знаем, как она к нам повернута: ближе к нам ее нижняя грань или же верхняя. Иными словами, проходит ли продолжение ее плоскости под нами или над нами. Визуально это определить здесь нельзя.

А это есть

проблема. Например, применив эффект

Допплера, нашли, что правая сторона этой

галактики приближается, левая удаляется. Но

ведь если ближе к нам ее верхняя грань, то

выходит, что она вращается раскручивясь.

А это есть

проблема. Например, применив эффект

Допплера, нашли, что правая сторона этой

галактики приближается, левая удаляется. Но

ведь если ближе к нам ее верхняя грань, то

выходит, что она вращается раскручивясь.  А

если ближе к нам ее нижняя часть, то тогда

она вращается закручиваясь. Так как

определить, какая грань ближе?

Это можно определить только с помощью

пылевой материи – надо найти спиральную

галактику, удовлетворяющую

трем условиям: чтобы были видны пылевые

волокна, различимы спирали и чтобы угол, под

которым она видна, был невелик. Вот такая

галактика – NGC 7331 (справа). Тут очевидно, что

нижняя грань ближе, чем верхняя. А измерения

показали, что левая ее часть удаляется, а

правая приближается. И уже теперь стало

ясно, что спиральные галактики (естественно,

и туманность Андромеды) вращаются концами

спиралей назад – "закручиваясь".

А

если ближе к нам ее нижняя часть, то тогда

она вращается закручиваясь. Так как

определить, какая грань ближе?

Это можно определить только с помощью

пылевой материи – надо найти спиральную

галактику, удовлетворяющую

трем условиям: чтобы были видны пылевые

волокна, различимы спирали и чтобы угол, под

которым она видна, был невелик. Вот такая

галактика – NGC 7331 (справа). Тут очевидно, что

нижняя грань ближе, чем верхняя. А измерения

показали, что левая ее часть удаляется, а

правая приближается. И уже теперь стало

ясно, что спиральные галактики (естественно,

и туманность Андромеды) вращаются концами

спиралей назад – "закручиваясь".

Благодаря знанию характера вращения галактик возможно и определение их масс. На звезду в галактике действуют центробежная сила и центростремительная сила. Измеряя лучевые скорости в разных местах галактики (а точнее, построив кривую лучевых скоростей) и зная, в какую сторону она вращается, можно определить центробежную силу. А поскольку центробежное и центростремительное ускорения компенсируются (иначе звезды не смогли бы долгое время летать вокруг центра галактики), то можно узнать и центростремительное ускорение, которое, в свою очередь, определяется массой галактики и распределением масс в ней; то есть из вычисления центростремительного ускорения на разных расстояниях от ядра можно в конечном итоге вычислить массу галактики. Так были вычислены массы очень многих галактик, в том числе и М31 (*4*).

Галактика М31, наша Галактика и три десятка других образуют Местную систему. Галактики в ней связаны друг с другом гравитационным притяжением. М31 и Млечный Путь – сверхгигантские спиральные галактики, они занимают в Местной группе центральное положение, поскольку масса каждой из них больше, чем масса всех остальных галактик, вместе взятых. Некоторые галактики Местной системы являются спутниками М31 и Млечного Пути. Например, упомянутые Большое, Малое, а также открытое недавно Мини Магеллановы Облака – спутники нашей Галактики, а у М31 открыто уже около дюжины галактик-спутников.

М31 принадлежит к классу спиральных

галактик типа Sb, по классификации Хаббла. Он

подразделял галактики на спиральные (spiral),

спиральные с перемычкой (spiral with bar),

эллиптические (elliptical) и неправильные (irregular).

Тип Sb означает умеренную развитость

спиральных ветвей, которые хоть и заметны,

но не так отчетливы, как у типа Sc. Рукава

спиральных галактик состоят из звезд и

межзвездного газа, в основном водорода.

Масса М31 равна 400 миллиардов солнечных масс

(*5*).Масса Галактики

еще больше - 750 млрд; и М31, и Галактика –

сверхгиганты, каких в Местной группе больше

нет. Есть еще галактика М33 типа Sc, но она

поскромнее.

Плоскость галактики Андромеды повернута к

нам под углом 15о, то есть мы наблюдаем

ее почти с ребра. Угла в 15о, однако,

достаточно, чтобы можно было ясно различать

две ее спиральные ветви (у нашей Галактики 4

спиральные ветви). Фотографии М31 обычно

довольно субъективно и неоднозначно дают

представление о ее размерах. Хотя обычно

угловой размер ее на небе большинство

источников считают примерно равным 180х60′

(т. е. 3х1о), но при помощи

фотоэлектрического метода и

специальных приемов по обработке

фотографий было установлено, что ее границы

простираются гораздо дальше – 450х110′.

Неясность в значениях обусловлена

размытостью границ этой галактики (собственно,

как и других галактик). Плотность звездного

"населения" убывает

от центра к периферии.

Вращается М31 не как твердое тело, то есть

угловая скорость ее вращения

неодинакова на разных расстояниях от

центра. Она, в грубом сравнении, вращается

как жидкость.

Звездное население М31 очень разнообразно;

спиральные ветви состоят из населения I

типа, а в ядре, наоборот, преобладает II тип (подробно

о хаббловской классификации и о типах

звездного населения – в приложении I).

Спирали богаты диффузной материей,

межзвездной пылью, водородом.

Большинство

телескопов, установленных на Земле, не

позволяют подробно изучать ядро туманности

Андромеды. Хотя наибольший телескоп в мире (расположенный

на Гавайских островах) имеет диаметр

зеркала 10 метров, нередко все преимущества

и таких телескопов сводятся на нет земной

атмосферой, которая, во-первых, турбулентна,

во-вторых, поглощает часть света от

небесных объектов. В 1990

году на околоземную орбиту был запущен

Хаббловский Космический Телескоп (КТХ),

диаметр зеркала которого не очень велик (2.4

м), но который имеет огромное преимущество

– ему не мешает атмосфера. Разрешающая

способность КТХ очень велика, и именно с его

помощью удалось получить детальные

изображения ядра М31 и обнаружить очень

любопытную особенность.

Большинство

телескопов, установленных на Земле, не

позволяют подробно изучать ядро туманности

Андромеды. Хотя наибольший телескоп в мире (расположенный

на Гавайских островах) имеет диаметр

зеркала 10 метров, нередко все преимущества

и таких телескопов сводятся на нет земной

атмосферой, которая, во-первых, турбулентна,

во-вторых, поглощает часть света от

небесных объектов. В 1990

году на околоземную орбиту был запущен

Хаббловский Космический Телескоп (КТХ),

диаметр зеркала которого не очень велик (2.4

м), но который имеет огромное преимущество

– ему не мешает атмосфера. Разрешающая

способность КТХ очень велика, и именно с его

помощью удалось получить детальные

изображения ядра М31 и обнаружить очень

любопытную особенность.

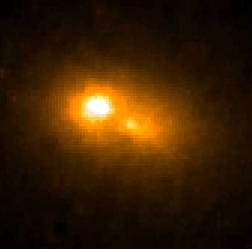

Рядом с объектом, который считался ядром галактики, найден другой, более тусклый и намного более плотный объект (с Земли его разглядеть не удавалось); именно его теперь считают истинным ядром М31. Сейчас перед астрономами стоит очень интересный вопрос – как объяснить наличие двойного, вроде бы, ядра. Существуют две гипотезы, они приведены чуть ниже. Более яркий объект на снимке отстоит на 5 световых лет от менее яркого, а "размер" самого снимка – около 40 световых лет.

Большее "ядро" является остатком

галактики, меньшей, чем М31, "съеденной"

последней в далеком прошлом – около

миллиарда лет назад. А истинным ядром

является менее яркий компонент. Это

предположение подтверждается результатами

измерения скоростей звезд вокруг ядра –

скорости настолько велики, что могли быть

вызваны только наличием

черной дыры в ядре. Черная дыра должна иметь

массу около 10 млн Солнц (*6*).

В гипотезе о том, что больший компонент

является остатком "съеденной" М31

галактики, есть неясный момент. Остаток той

несчастной галактики должен был быть

разорван на части этой самой черной дырой

всего за несколько сотен тысяч лет – в

космических масштабах величина очень

маленькая. Как же объяснить, что остаток

галактики все еще цел? Наверное, в его

центре тоже имеется массивная черная дыра,

которая удерживает его в целости.

Но и здесь возникает проблема: если бы масса

черной дыры в остатке галактики оказалась

достаточно большой, то, наоборот, она бы

разорвала ядро М31! Здесь тоже можно найти

теоретическое объяснение. Известно, что

масса черной дыры в центре галактики

пропорциональна массе самой галактики; а

так как М31 не могла съесть крупную

галактику, почти не пострадав при этом, то

галактика должна была быть маленькой, то

есть и черная дыра у нее тоже меньше, чем у М31.

Итак, подведем итог первой гипотезы. Большее "ядро" – остаток галактики, поглощенной галактикой Андромеды не менее миллиарда лет назад. Так как ни то, ни другое ядра не разрывают друг друга, то в каждом из них находится по черной дыре; массы черных дыр – числа одного или почти одного порядка (т.е. сравнимые), хотя масса дыры в остатке от галактики все же в несколько раз меньше, так как сама усопшая галактика была меньше М31.

Эта гипотеза предполагает, что полоса космической пыли проходит перед большим ядром, визуально деля его на два меньших (*7*). Но ведь не наблюдается эффекта, вызываемого обычно космической пылью при поглощении ею света от источника: свет должен немного "краснеть". Отсутствие этого эффекта можно объяснить разве что тем, что эта пыль состоит из гораздо больших пылинок, чем обычно; это было бы довольно удивительно, поскольку, например, в нашей Галактике пылинки везде имеют примерно одинаковый размер.

К настоящему времени у Туманности

Андромеды открыто 11 галактик-спутников,

большинство из которых

– галактики, хоть и все маленькие; но есть и

совсем мелкие, в отношении которых неясно,

причислять их к галактикам или просто к

крупным звездным скоплениям.

Наиболее значительна и наиболее массивна

из всех спутников эллиптическая галактика

М32. Она своим притяжением "сдвинула"

водородные рукава из спиралей М31 на 4 тыс.

световых лет. Все остальные спутники по

отдельности представляют мало интереса.

Зато представляет большой интерес

совокупность М31 и ее спутников. Из того

факта, что в одной только Местной системе

как минимум дважды встречается кратность

звездных систем (это Млечный Путь с Большим,

Малым и Мини Магеллановыми Облаками, а

также М31 со спутниками), следует вывод,

что кратность – вообще ординарное явление

в мире галактик.

Видимо, и сама М32 лишилась большого

количества своих звезд, которые притянула М31

и которые теперь рассеяны по ее гало (гало –

сферическая область вокруг

галактики, которое большей частью состоит

из шаровых скоплений и вообще из населения

II типа).

Наша Галактика и М31 очень схожи, поэтому подробное изучение последней расширяет и проясняет представления о Галактике, исследование которой затруднено положением Солнечной системы в плоскости Галактики и сильным поглощением света межзвездной пылью.

|

|

Тип |

Масса, |

Количество звезд, млрд |

Масса черной дыры в центре, млн Солнц |

Диаметр, тыс свет. лет |

|

Млечный путь |

Sb/c |

750 |

200 |

2 |

100 |

|

М31 |

Sb |

400 |

200 |

10 |

200 |

* Без учета темной массы

Эдвин Хаббл был наиболее выдающимся исследователем галактик ХХ века. После многих лет их изучения он предложил их классификацию, основанную на популярной в то время гипотезе Джеймса Джинса. Последний подразделял галактики на эллиптические (Elliptical – Е0, Е1, …, Е7), спиральные (Spiral – Sa, Sb, Sc), спиральные с перемычкой (Spiral with bar – SBa, SBb, SBc) и неправильные (Irregular – I I, I II):

![]()

Джинс считал, что галактика, являясь вначале газовой туманностью, эволюционирует от Е0 до Е7 и ее степень сжатия постепенно увеличивается, далее она становится галактикой типа Sa или SBa, у нее начинают "прорезываться" спиральные рукава и начинается формирование звезд; заканчивает жизнь галактика как неправильная, то есть бесформенная. Сейчас известно, что эта гипотеза неверна, а предложенная Хабблом последовательность не отражает эволюцию галактик, а просто классифицирует их (хотя в основном верят, что линия Sc – Sb – Sa отражает эволюцию спиральных галактик). Спиральная галактика не может превратиться в эллиптическую, и наоборот, – потому что они слишком сильно различаются по степени сжатия.

Население I типа как бы более энергично, состоит главным образом из голубых горячих гигантов и сверхгигантов, долгопериодических цефеид (что соответствует высокой светимости по закону Ливитт), водородных и пылевых облаков, новых и сверхновых звезд (которые также выделяют огромное количество энергии), рассеянных звездных скоплений. Население II типа – это красные (а значит холодные) карлики и субкарлики, красные гиганты, короткопериодические цефеиды, шаровые звездные скопления.

I тип в целом

представляет более молодые звезды, молодые

структуры, по сравнению с типом II. I тип

доминирует в спиральных галактиках,

составляя их рукава, и в неправильных

галактиках I типа (обозначаются I I); в

спиральных галактиках оно

сконцентрировано в плоскости галактики. II

тип доминирует в эллиптических галактиках

и ядрах спиральных. Кроме того, население II типа, в особенности шаровые

скопления, удалены от плоскости спиральных

галактик, они образуют сферу вокруг ядра –

гало.

Из того, что спиральные и неправильные

галактики состоят в основном из более

молодого населения-I, следует, что они в

целом моложе, чем эллиптические.